「通信講座で通関士試験に合格したい。でもどの講座がいいか迷う……」という方へ。

・アガルート

・関税協会

・フォーサイト

・ユーキャン

たかぎぶそん

たかぎぶそんこの記事をご覧いただいてる方は、既にこれらの講座を調べていて、アガルートがちょっと気になってる感じでしょうか。

「アガルートで合格できるの?」

「テキストがシンプルみたいだけど、内容薄いなんてことない?」

「公式サイトは良いことしか書いてないから不安…」

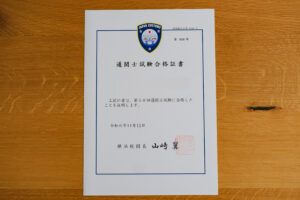

全て私が受講前に感じた不安です。同じ不安を持たれている方も多いのではないでしょうか。この記事では、実際にアガルートの通関士講座で合格した私の実体験に基づいた率直な評価を書いています。

この記事を書いてる人

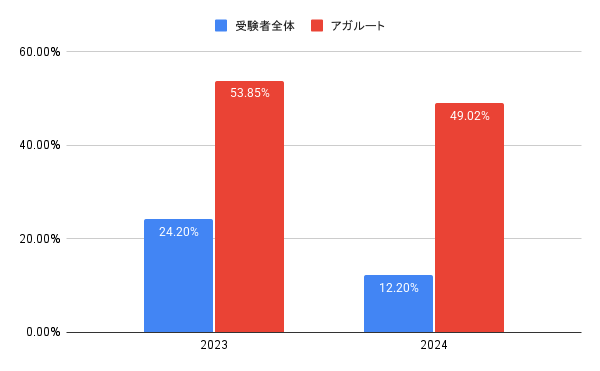

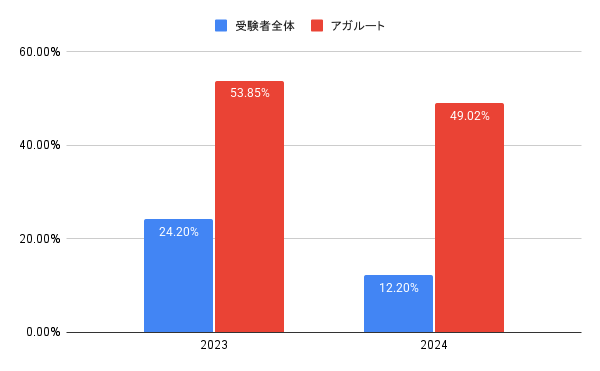

合格率は堅調に推移。難化傾向にも対応。

何より気になるのが実績ですよね。2024年の合格率の公表値は49.02%となります。ただし、合格率は各社の独自基準で公表されているので、参考程度に思っておきましょう。加えて、受験生全体の合格率推移との相関も知っておくことが重要です。

| 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|

| 受験者全体 | 24.2% | 12.2% |

| アガルート | 53.85% | 49.02% |

| フォーサイト | 68.9% | 39% |

まず、この数字を見る上で重要なのは「2023年度の試験は合格者が多く、24年度は少なかった」という事実です。例年15%前後で推移していた合格率は2023年に急増し、翌年2024年には半分まで落ちました。

2024年は関税法が類を見ないほど難しく、合格ラインの引き下げがありました。それでもなお、3科目受験者は10.5%しか合格できない厳しい年でした。

当然、各講座の合格率は受験生全体の合格率に比例しますが、フォーサイトが39%と前年の約半分まで落ち込んだ反面、アガルートは依然50%近くをキープしました。試験の難易度によらず合格率のブレが少ないのは講座の質が高いからです。アタリ年でもハズレ年でも、合格は合格、不合格は不合格です。どんな年でもしっかり合格できる講座を選びましょう。

フォーサイトの弱さは、最初から「合格ラインである6割を目指す」という教材作りをしてしまっている点です。本試験では見たこともない問題が毎年必ず出ます。2024年のように急に難しくなる年もあります。普段から6割を取る学習では本試験で6割は取れません。

費用面は2025年から変更に。合格すれば全額返金は変わらず。

やはり気になるのは費用面。

アガルートは2025年に講座メニューに改訂があり、2025年2月現在は下記の2種類になります。

- 通関士試験合格カリキュラム - 59,800円(税込65,780円)

- 通関士試験合格総合講義 - 39,800円(税込43,780円)

| 講座名 | 料金(税込み) | 早割適用時 | 合格特典 |

|---|---|---|---|

| アガルート 通関士試験合格カリキュラム | 65,780円 | – | 全額返金 or お祝い金1万円 |

| アガルート 通関士試験総合講義 | 43,780円 | – | – |

| 関税協会 | 83,600円 | 62,700円 ※2月上旬まで | – |

| フォーサイト | 52,800円 | – | – |

| ユーキャン | 59,000円 | – | – |

アガルートは2種類ありますが、「通関士試験合格カリキュラム」が過去問講座も質問制度も入ったフルパッケージなので、基本的にはこちらを基準しましょう。他の講座に比べてやや割高感もありますが、合格すれば全額返金の特典もあるので、実質最安値になります(そりゃ無料ですからね)。

全額返金は合格者インタビューに応じてくれる方が対象です。インタビューが難しい場合は、1万円のお祝い金が貰えます。

ちなみに、私もインタビュー受けたんですが公式サイトに一向に掲載される気配がありません……あんまり良いこと言えてなかったんでしょう(泣)

アガルートの「合格カリキュラム」と「総合講義」の違い

アガルートは2025年から講座が2種類になりました。何が違うのかをまとめます。

| 価格(税込) | テキスト・講義 | 過去問問題集・解説講座 | 直前対策講座 | 法改正対策講座 | 質問制度 | 合格特典 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合格カリキュラム | 65,780円 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |

| 総合講義 | 43,780円 | ⚪︎ | × | × | × | × | × |

結論から言うと、初学者は総合カリキュラムの方がいいです。少し価格は高くなりますが、過去問講座や質問制度がないと厳しいですし、合格すれば全額返金の特典もあります。総合講義は完全にインプットのみなので、過去問演習は自分でテキストを購入して行う必要がありますし、質問制度も使えません。

価格面で講座を迷う方へ。迷うならアガルートか関税協会。

通信講座は予備校に比べれば安いものの、決して安い買い物ではありません。かといって、価格だけで選んで失敗したくはないですよね。節約してリスクを背負うか、もっとお金を出して安心を買うか?と揺れてしまいます。

筆者の率直な意見をお伝えしますと、迷うとしたらアガルートか関税協会の2択です。フォーサイトとユーキャンはおススメしません。まずフォーサイトは下記の記事でもまとめていますが、講座としてのクオリティが粗悪すぎます。2024年の通関士本試験の難化傾向に全く対応できず、合格率は3割台まで落ち込んだのも個人的には納得です。

ユーキャンについては、まずこの時代に講義がDVDであること。これといった特色もなく、合格率の公表もない。模擬試験や本試験会場でユーキャンのテキストを見たことがありません。

アガルートと関税協会は価格帯こそ似ていますが、ベクトルがやや違います。

「必要な箇所を漏れなく無駄なく」というスタンスで、過去問に忠実。とにかく分かりやすさを重視しているので初学者にも使いやすい。

「備えあれば憂いなし」というスタンスで、実際の過去問よりも難しい問題がよく出る。提出課題もあるので、学習ペースを整えやすい。初学者にはややスパルタな内容。

どちらがいいかは相性もありますが、両方とも講座としてしっかり作り込まれていますので、どちらを選んでも後悔は無いと思います。ただし、関税協会は毎年4月1日に申込を締め切るので注意が必要です。

サポート体制には安心感。質問への回答も爆速。

通信講座に対して感じる不安は、「分からない内容があった時に相談できるのか?」ではないでしょうか。予備校であれば講師にすぐ質問できますが、通信講座はそうもいきません

アガルートのサポート体制は2つあります。

- 質問制度

- 月に一度のホームルーム

質問制度について

WEB上の問合せフォームから質問を送信します。アガルートは回答が早かったので助かりました。朝に質問を送ると昼には回答をくれることも多かったです。基本的には当日中に回答を貰えるので、サポート面での不安はありませんでした(フォーサイトも質問制度ありましたが、回答は翌日でした)。

✔️質問の上限回数について

アガルートの質問回数の上限は30回でした。普通にテキストを読んで講義を受けていれば30回を使い果たすことはないはずです。私は7回ほどでした。ちなみに、フォーサイトは上限が10回で、それ以降は有料になってしまいます。

※2024年度の話なので変わる可能性もあります

質問に対する回答は分かりやすいです。講師の加藤先生は、難しい法令文を噛み砕いて説明してくれます。「つまり、こういうことですよ」「こういう場面を想定したものですよ」という点をクリアにしてくれるので、モヤモヤを残すことなく次に進むことができました。

概念が理解できていないものを、丸飲みするように暗記するのは絶対やってはいけません。本質的な理解を伴わない知識は、はがれやすく、すぐにボロがでます。問題文の表現がちょっと変わるともう正解できません。質問制度を利用して疑問を残さないようにしましょう。

ホームルームについて

アガルートでは月に1度のホームルーム動画が配信されます。主な内容は以下です。

- 受講生からの質問への回答

- 学習方法に関するアドバイス

- その時期にやるべきことの共有

通信講座は他の受講生と顔を合わせないので孤独な戦いですが、ホームルームを通じて仲間がいることを実感しました。皆がどこでつまづいていて、どんな悩みを抱えているかも分かるので、自分の学習が順調かどうかの判断材料にもなります。

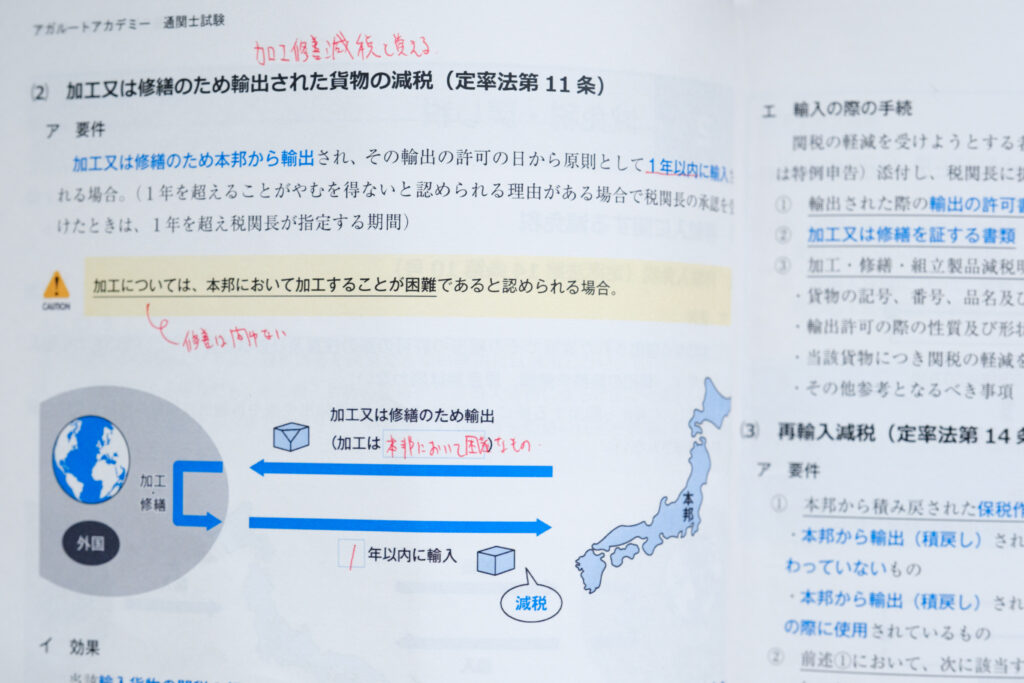

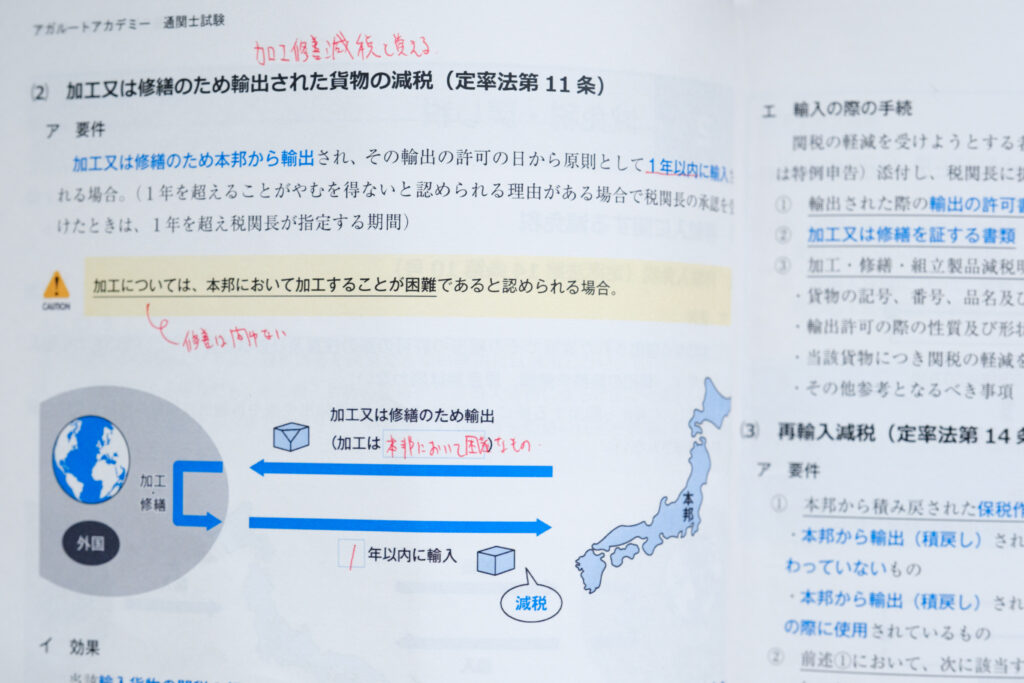

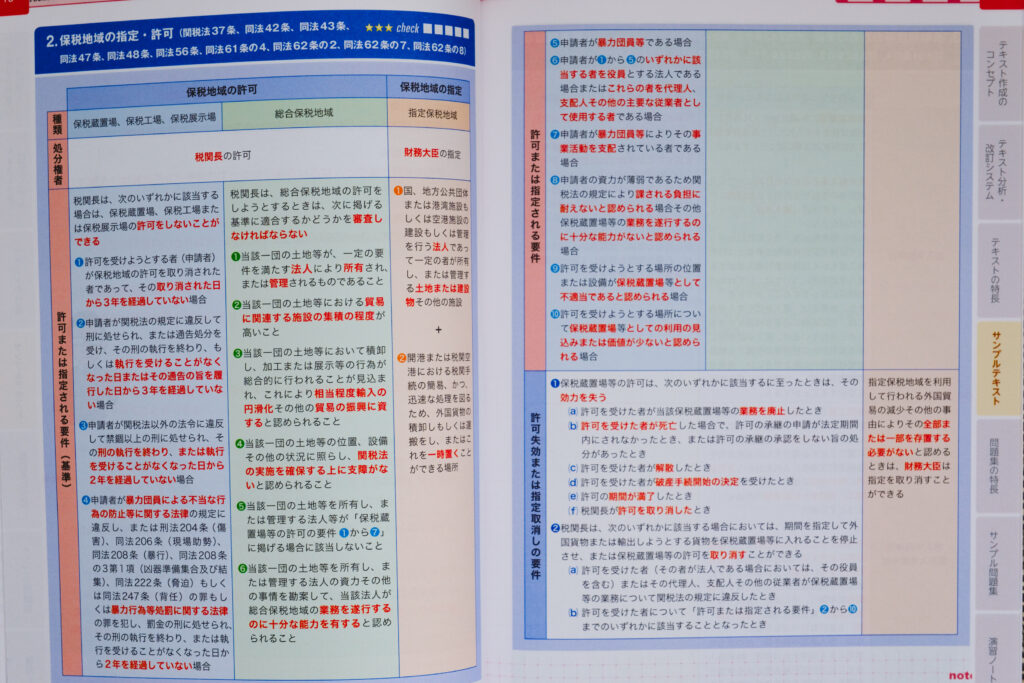

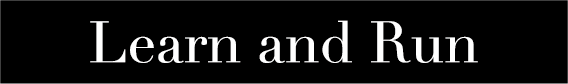

テキストはシンプル・イズ・ベスト

アガルートのテキストは、他社と比べるとスッキリした見た目です。そのせいか、「内容が薄いのでは?」と心配になるかもしれませんが、全く問題ありません。

フォーサイトのようなフルカラーテキストは「覚えやすそう」「充実してそう」と感じるかもしれませんが、実際に使ってみるとカラフル過ぎて何が重要か分からず使いにくいと感じました。

テキストは適度な余白があり、デザインがシンプルなものがオススメです。どの講座であっても、テキストに載ってない内容が必ず出題されます。全てを網羅しているテキストはありません。そのため、自分でメモを書き込む場面が出てきます。

テキストは自分で書き込みながら育てていくもの、と考えましょう。

アガルート通関士講座のデメリット

ここからは私がアガルートを実際に使うなかで「ここがちょっとなぁ……」と感じた点をまとめます。

オリジナル問題はない

アガルートの問題集は全て実際に出題された過去問です。アガルートが独自に作成した「予想問題」はありません。そのため、最新の法改正に絡む問題は載っていません。その点は、講座に組み込まれている法改正対策講座や公開模試を受験することで対策になります。模擬試験は8月の関税協会、9月のLECの公開模試が有名です。

もし過去問よりも難しい問題も解いて備えたいと思うなら、関税協会の通信講座の方がおすすめです。アガルートは「過去問を8割正解できるレベルになれば本番で6割は維持できる」という考えなので、過去問に忠実に学習するスタンスです。

教育訓練給付金制度の対象ではない

残念ながらアガルートは教育訓練給付金の対象外です。

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

厚生労働省HPより

簡単にいうと、受講料の20%が給付されます。現在就業しており雇用保険に1年以上加入している、もしくは退職して1年以内かつ雇用保険に1年以上加入していた場合が対象となります。加えて、各講座ごとに認定基準が定められており、それをクリアすることで給付を受けられます。

| 教育訓練給付金制度の適用 | 認定基準 | 受講料(税込) | 給付金受給後の実質負担 | |

|---|---|---|---|---|

| 関税協会 | ○ | 7回の添削課題の提出 修了課題で6割以上 | 83,600 | 66,880 |

| フォーサイト | ○ | 確認テストで8割以上 | 52,800 | 42,240 |

| ユーキャン | ○ | 添削課題を全て提出 修了課題の得点が基準点以上 | 59,000 | 47,200 |

| アガルート 合格カリキュラム | ✖️ | – | 65,780 | 65,780 |

| アガルート 総合講義 | ✖️ | – | 43,780 | 43,780 |

給付金受給後で考えると、アガルートはやや割高感があります。その代わり、アガルートは各種割引や、合格特典(全額返金・お祝い金1万円)が充実しています。

✔️アガルートの割引・特典制度

| 割引率 | 条件 | 対策講座 | |

|---|---|---|---|

| 他校乗換割引 | 20% | 他の予備校・通信講座の有料講座で学習していた人 | 通関士試験合格カリキュラムのみ |

| 再受講割引 | 20% | アガルートの通関士講座を過去に受講している人 | |

| 他資格試験合格者割引 | 20% | アガルートで他の資格講座を受講し合格している人 | |

| 受検経験者割引 | 10% | 通関士試験を受験したことがある人 | |

| 家族割引 | 10% | 家族が過去にアガルートの有料講座を受講している人 | |

| 合格特典 | お祝い金1万円 | アガルートの通関士講座を受講して合格した人 | |

| 合格特典 | 全額返金 | 上記のうち、合格者インタビューに応じてくれる人 |

私は「合格すれば無料だし」と割り切ってアガルートにしました!

通関実務は公式テキストのみではやや不安

アガルートに限らず通信講座全般に言えるのですが、通関実務の内容がやや薄いのは否めません。通関実務は3科目のうち、一番難しい科目です。他2科目は合格ラインに達したけど通関実務で落ちた、という受験生は後を絶ちません。

✔️通関実務が難しい理由

- 他の2科目と違い、暗記では対応できない

- 時間内に解き終えることが困難

通関業法や関税法は暗記科目ですが、通関実務は暗記では対応できません。関税分類や計算問題など「考えさせる問題」が多くを占めるため、きちんと練習を積んでいないと合格ラインに届きません。また、時間との戦いでもあります。きちんと時間配分の戦略を立てた上で遵守することを徹底できない人は落ちます。

時間配分を守るって意外と難しいんですよね。解けない問題で粘っちゃったりして。

通関実務は鬼門です。しかし残念なことに、どの通信講座も十分なケアをしていません。公式テキストと問題集だけやっていても、「合格ラインに届いたり届かなかったり」のレベルまではいけても、「安心して本番を迎えるレベル」には届かないように感じます。

もちろん、公式テキストだけで合格する人も多いと思いますが、合格ラインを常に超えられる力をつけるには補強のために別のテキストの購入をお勧めします。のちほど詳しく書きます。

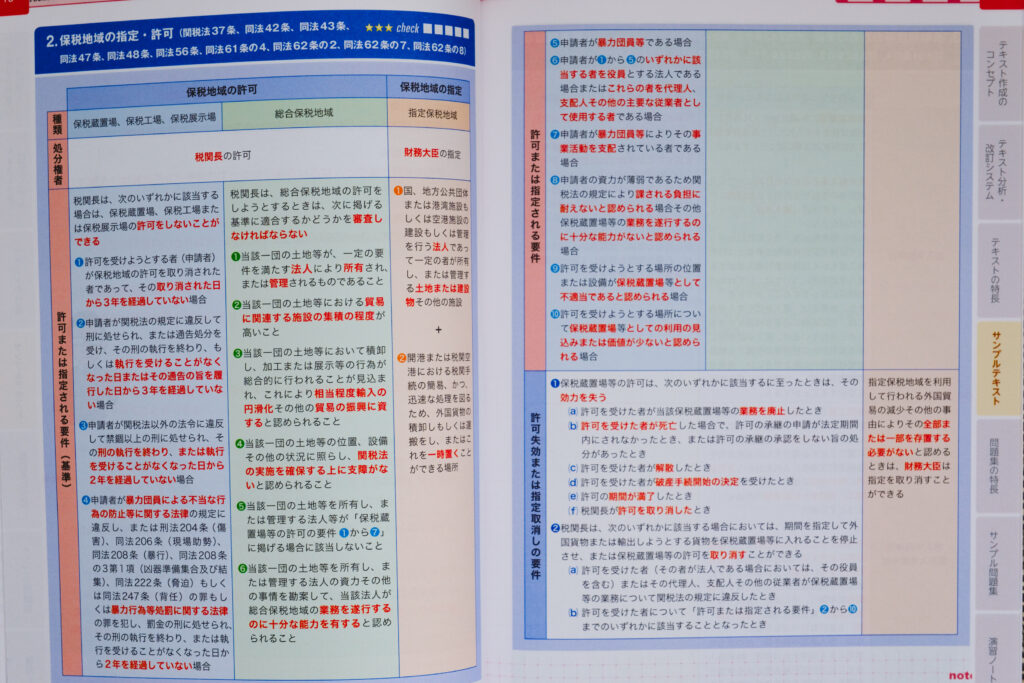

筆者はアガルートでこう勉強した

私自身がアガルートを利用しながら、どのように学習したかをまとめます。結果的には無事に一発合格ができたものの、振り返ってみると「もっとこうすれば良かった」という点がたくさんあります。是非、糧として頂けたらと思います。

アガルートからは合計8冊のテキストが届きました。

科目別に分けると以下になります。

通関業法:テキスト1冊・問題集1冊

関税法等:テキスト:関税法1 関税法2 関税定率法の3冊 問題集1冊

通関実務:テキスト1冊 問題集1冊(通関業法と兼用)

前年の問題:1冊

関税法の科目は出題範囲が広いので、テキストも3冊とボリューム満点です。それでも、他の講座に比べるとアガルートはテキストがコンパクトにまとまっています。

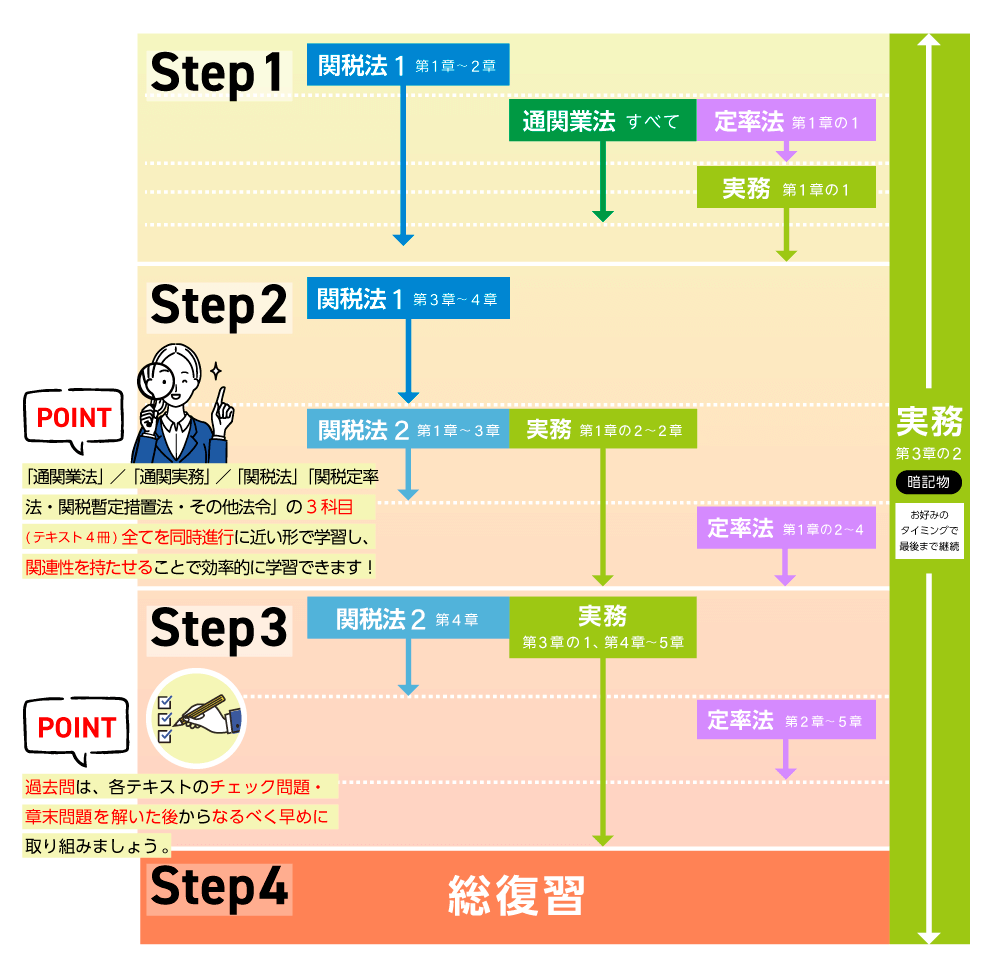

3月〜5月:通関業法と関税法を中心に学習

私は最初フォーサイトの通関士講座を受講していたのですが、あまりに分かりにくいので途中からアガルートに乗り換えました。

アガルートへ乗り換えた後の学習進捗は以下の通りです。

通関業法

- 動画講義を視聴する

- テキストで復習

- 問題集を解いて定着

このサイクルを回し続けました。 通関業法は3科目の中では一番簡単でサクサク進みます。5月末までにテキストを2周しました。

関税法

関税法はテキストが3冊もありボリューム満点です。通関業法と同じように「講義→テキスト→問題集」のサイクルで1日に1〜2単元ずつ進めました。5月末までに2周しましたが、通関業法に比べると知識がまだまだ定着しておらず、問題集を解いても正答率は半分以下でした。

通関実務

この時期は実務は全く手をつけていませんでした。 通関実務の学習は他の2科目の学習がある程度進んでから、というのが通関士対策の一般的なセオリーなので遅いという感覚はありませんでした。

ただ、アガルートでは通関実務に早期に取り掛かるスケジュールが推奨されていました。当時の私は関税法に手一杯で通関実務に手をつける余裕が無かったのですが、きちんと最初から手をつけておくべきだったと後悔しました。

今になって思えば、通関実務の学習を始めるのに他の2科目の学習が進むのを待つ必要はなかったです。むしろ、通関実務は暗記ではどにもならない部分が多く、直前期の追い込みだけではどうにもならないリスクがありますから、5月の連休明けには手をつけてもいいと思います。

6月〜7月:問題集中心の学習に切り換え

私は8月の関税協会の模試に照準を合わせていました。この時期から「問題集を解く→わからないところをテキストで復習」というサイクルにシフトしました。

8月の関税協会の模試までに問題に慣れておきたかった意図があります。

通関業法

ひたすら問題集を解き続けました。

間違ったところだけテキストで確認をする流れで、講義は視聴しませんでした。

関税法

関税法はまだ不安があったので、ペースを上げながら講義とテキストを中心に3周目をこなしました。出題範囲が広過ぎて中々覚えられず、きつい時期でした。3周目が終わると、問題集を解いても7割程度は正解できるようになっていました。

通関実務

7月に入ってようやく通関実務に手をつけました。それまでテキストもろくに開いてなかったので、そもそもどんな問題が出題されるかも知らない始末。そして、学習開始早々に「まずいな……。」と焦りを覚えました。出題内容が想像の数倍難しかったからです。

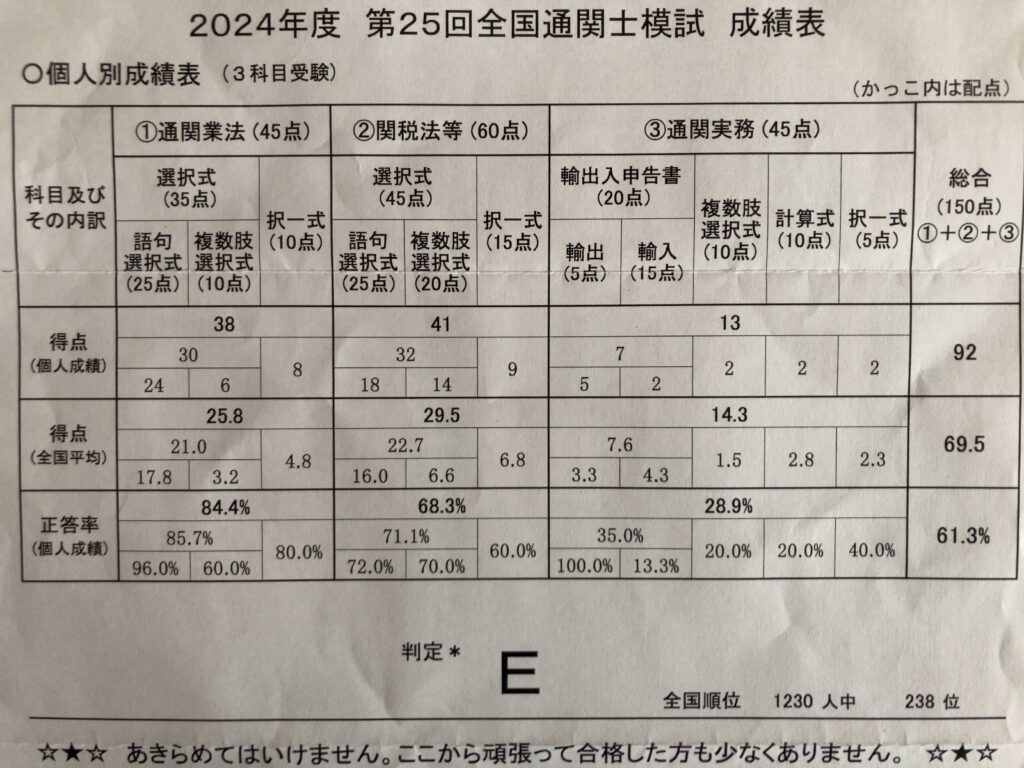

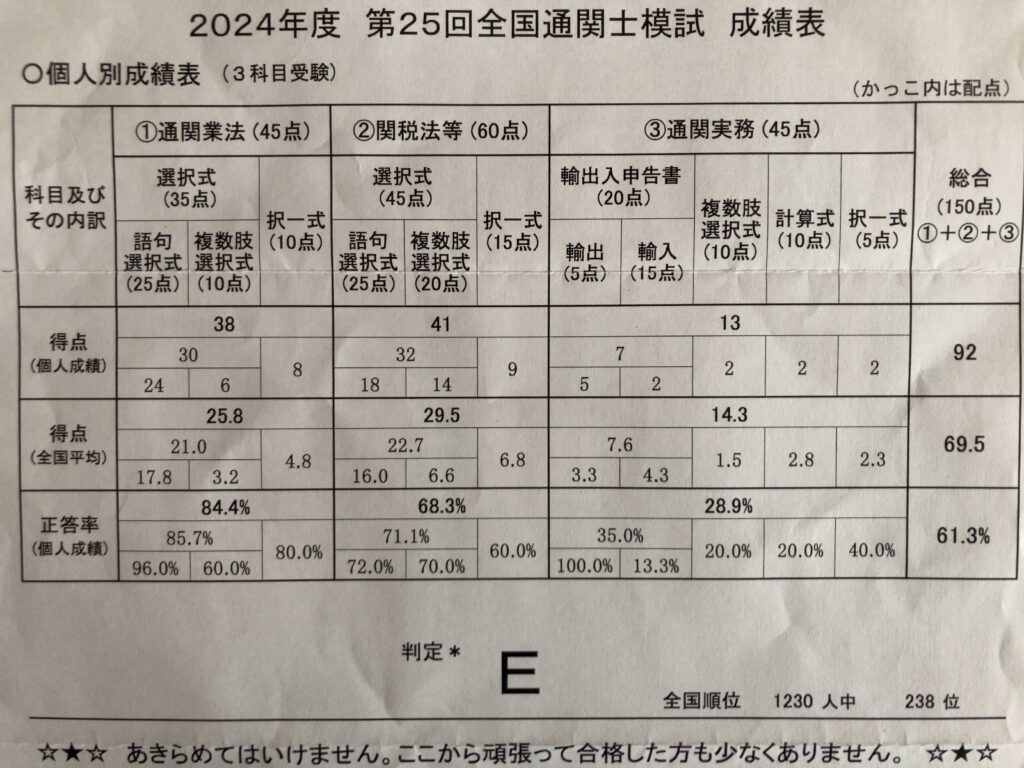

8月:関税協会の公開模擬試験

8月17日に関税協会の模擬試験を受けました。

結果はまさかのE判定。

通関実務がとにかくできませんでした。点数は13/45点。合格ラインの27点に遠く及ばず。一方、通関業法と関税法については思ったよりも手応えがあり、安心しました。結果は悪かったものの、課題が明確になったので受けて良かったです。

「あきらめてはいけません。ここから頑張って合格した方も少なくありません」と書いてましたが、「誰も諦めてねーわ!」という感想 笑

模擬試験翌日〜本番前日

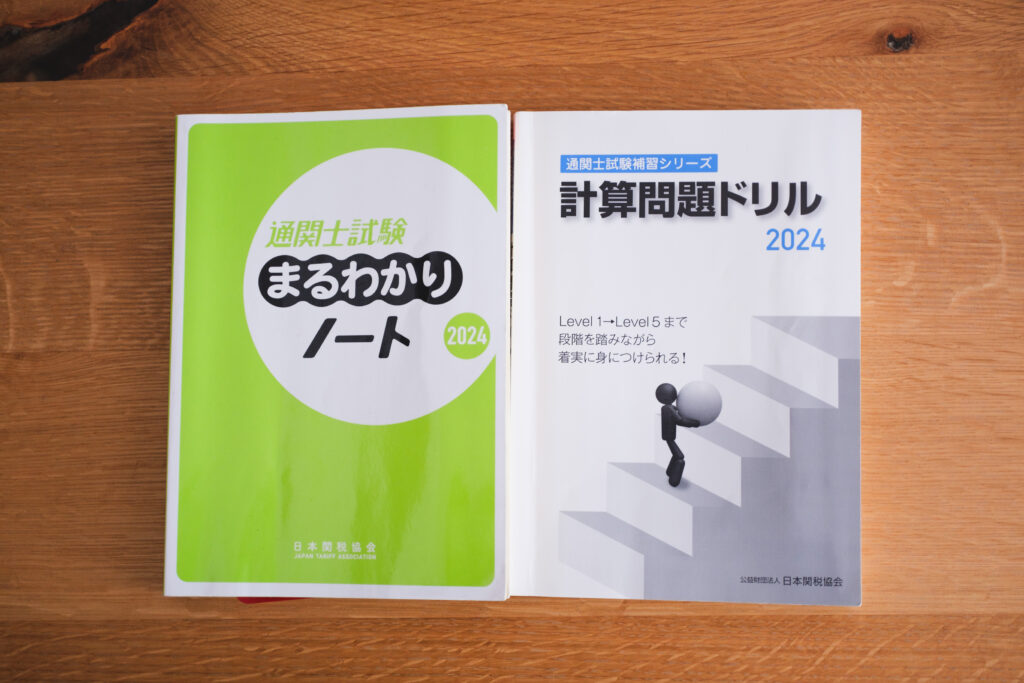

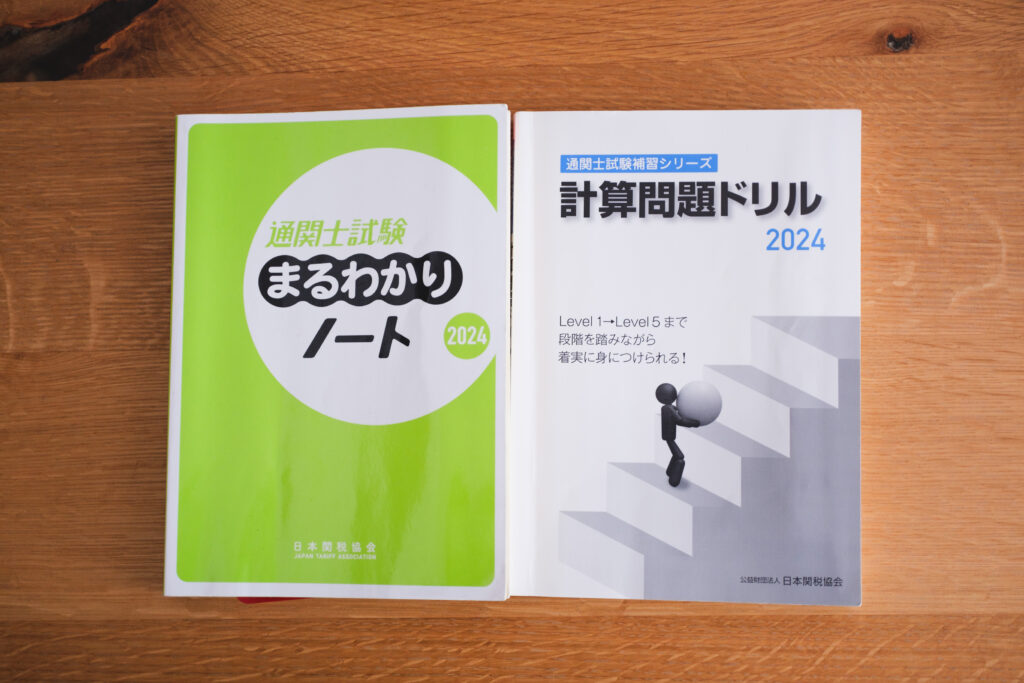

このままアガルートのテキストと問題集だけをこなし続けるか、他の参考書も使うか。模擬試験で撃沈したことを受けて悩みました。下手に色々なテキストに手を出すと逆効果になるリスクもあります。一方、残された期間で通関実務を合格ラインに引き上げるにはアガルートだけをやっていたら間に合わない気がする。最終的に私は市販されている関税協会のテキストを買い足して、通関実務を集中的に強化する選択をしました。

通関業法・関税法

この2科目に共通した課題は、似たような規定について曖昧に覚えている部分が多く、取りこぼしが課題でした。関税の例外的納税義務者は状況と保税地域の種類によって変わりますが、細かい部分を大雑把に覚えていたので、いざ問われると「どっちだっけ……。」という画面が多かったんですね。

- アガルートの問題集をゴリゴリ解き、間違ったところだけテキストで復習

- 関税協会の「まるわかりノート」を導入し、別視点からも知識を強化

- 税関HPから過去問をダウンロードし、タイマーで時間を測って解く

この時期には、問題集の8割程度は難なく正解するようになりました。ただ、何週もしているうちに問題を覚えてしまっていることや、最後の2つまで選択肢を絞って残りの1/2を運で正解した部分も多いので、本番で同じように正解できるとは限りません。重要なのは、難問正解したか?ではなく、不正解の選択肢がなぜ不正解なのか説明できるかどうかです。

このタイミングで、関税協会のまるわかりノートを買い足しました。別の切り口から勉強することで知識の定着を図りたかったからです。アガルートのテキストは分かりやすくまとまっています。ただ、同じテキストだけを使っていると、考え方にクセがついてきて同じところを何度も間違ったりします。

同じ刷毛(はけ)で同じ方向に何度塗り重ねても、同じところだけ上手く塗れないのと同じイメージです。まるわかりノートを使うことで、アガルートとは違う刷毛で違う方向から知識を塗り重ねることができ、知識の穴を塞ぐことができました。

通関実務

全くもって合格がおぼつかない状況でしたので、アガルートのテキストは終了して下記のテキスト中心の学習に切り替えました。

- 計算問題ドリル

- ゼロからの申告書

計算問題ドリル

簡単そうで厄介なのが計算問題です。

どのような費用を評価額に算入するか否か(例:本邦の輸入者が無償提供した金型は評価額に算入するか?)を曖昧に覚えている受験生は多く、出題者もそれを狙ってきます。過少申告加算税や消費税の計算も、練習を積めば難なく解ける問題にも関わらず、足元をすくわれることも少なくありません。

計算問題ドリルはレベル1〜5までありますが、レベル5は本試験よりも明らかに難しいです。よほど余裕がない限りは手を出さずレベル4までを何度も練習することをオススメします。(筆者はレベル5は手をつけませんでした)。

同じシリーズに「関税評価ドリル」という問題集もありますが、こちらの「計算問題ドリル」で試験対策上必要な関税評価の部分もカバーできているので、2冊やる必要はないと思います。

ゼロからの申告書

通称、「ゼロ申」と呼ばれる申告書対策の問題集です。定番のテキストなので、使用している受験生も多いのですが、基本的に本試験より難しい問題ばかりです。輸出申告書が15問、輸入申告書が15問の合計30問で構成されています。後半に進むほど難易度が上がります。

私は9月になってから買ったので全部やる時間がありませんでした。輸出と輸入各5問だけを繰り返し解きました。かなり難しい問題も多いので、必ずしも全部こなす必要はありませんが、「水産物」「繊維製品」「加工食品系」「金属製品」がテーマの問題は必ずこなしておきましょう。

ゼロ申の最大のメリットは、計算按分問題に特化している点です。按分問題は計算方法が頭に入っていないと時間内に回答するのは無理です。試験中に「どうやって計算しよう」と考えているようでは合格できません。ゼロ申をこなせば按分への不安はなくなります。

ゼロ申をスムーズに解けるようになれば本試験で撃沈することはほぼないはずです。

通関実務は申告書問題と計算問題攻略が鍵

通関実務の配点は以下の構成になっています。

| 問題 | 配点 |

|---|---|

| 問題1〜2 申告書作成問題 | 20点 (輸出申告:5点輸入申告:15点) |

| 問題3〜7 選択問題 | 10点(2点 x 5) |

| 問題8〜12 計算問題 | 10点(2点 x 5) |

| 問題12〜17 択一問題 | 5 点(1点 x 5) |

このうち、対策が立てやすいのは申告書問題と計算問題です。正しい学習をすれば、やった分だけ点数に反映されます。一方で、通関実務の選択問題・択一問題は対策が難しい。出題内容がかなり細かいですし、これらの問題に特化したテキストもありません。

45点中27点とれば合格できます。王道の攻め方としては、申告書問題と計算問題で20点はガッツリとっておいて、足りない部分を残りで埋める流れです。裏を返すと、申告書問題と計算問題でしっかり得点できなければ合格はおぼつきません。だからこそ計算問題ドリルとゼロ申が必要でした。

補完テキストはいずれも関税協会のものなので、「だったらアガルートではなく関税協会の講座を受ければ良いのでは?」という考え方もあります。確かに通関実務だけ見るとそうかもしれませんが、残り2科目とのバランスで考えると筆者にとってはアガルートがベストでした。

筆者の反省点。こうすればもっと楽に合格できた。

通関実務にもっと早く取り組めば良かった。これに尽きます。7月になるまでテキストすら開いていなかったので、通関実務がどんな試験内容なのかも分かっていませんでした(アホすぎです)。

通関実務は他の科目とややノリが違うので、対策の難しさがあります。通関業法と関税法の対策は、「覚えて解きまくる」というシンプルなものです。トレーニングでいうと「めっちゃ腕立て伏せする」「腹筋超頑張る」くらい明快。一方で、通関実務の得点を伸ばすには、インナーマッスルを鍛えるように負荷をかけるのにコツがいります。過去問だけ解いても負荷がかかりにくいため、なかなか伸びないのが難しさです。

通関士試験対策では一般的に、関税法と通関業法の学習がある程度進んでから通関実務に手をつけましょう、と言われます。特に関税法が通関実務のベースとなるからです。ですが、アガルートも推奨しているように、通関実務に着手するのは早ければ早いほどいいです。他の2科目の進捗を待つ必要はありません。

可能であれば5月の連休明けくらいには着手をオススメします。

最後に:信じられる教材で戦い抜こう

今回の記事では、アガルートの通関士講座を紹介しました。私自身がアガルート卒業生なので、この記事を読んでくれた方がアガルートで通関士試験に合格してくれればとても嬉しいです。

ただ今回の記事で書いた通り、どの通信講座にも長所と短所があります。アガルートは初学者には分かりやすい反面、通関実務はやや不安が残るので市販テキストでの補強が推奨されます。関税協会はテキストの網羅性は優れていますが、価格が高く貿易知識のない初学者にはややスパルタです。ユーキャンは今の時代に講義がまさかのDVDですし、フォーサイトは……まぁ全体的にク〇です。

どの講座も公式サイトでは良いことしか書きません(当たり前ですが)。受講すればサラッと合格するような幻想を頂いてしまいますが、あなたが挑戦しているのは10人の受検者がいれば8人は落ちる試験です。非常に厳しい。だからこそ、自分に合った講座で戦う必要があります。

試験勉強は長く孤独です。結果がついて来ずプレッシャーも生まれます。その時、教材への信頼がなければ「教材が悪いのかな」と疑心暗鬼になってしまい、状況が悪化します。だからこそ、信じられる教材を選び抜いて欲しいと思います。

最後になりますが、受験するからには必ず合格しましょう。

資格試験は合格か不合格かです。嫌な言い方ですが、「不合格でも、勉強した日々は無駄ではなかった」というのは綺麗ごとです。キャリアの面では何の役にも立ちません。通関士試験は1年に1度きり。そう何年も挑戦し続けられるものではありません。だからこそ、やるなら必ず合格する。たとえ傾向が難化しても受かりきる。その覚悟で臨んでください。

この記事を読んでくださった方の一人でも多くが合格することを切に願っています。

コメント